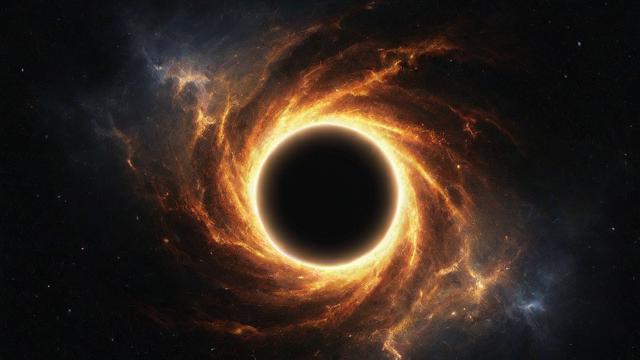

黑洞究竟有多神秘?探索宇宙中最不可见的天体奥秘

黑洞的形成

黑洞并非凭空出现,它的诞生与恒星的生命周期密切相关,当一颗质量足够大的恒星耗尽其核燃料时,核心会在自身引力作用下坍缩,如果恒星质量超过太阳的20倍以上,坍缩过程会极其剧烈,最终形成一个黑洞。

另一种可能的形成方式是中子星的合并,两颗中子星碰撞时,若总质量超过临界值,也可能直接坍缩成黑洞,宇宙早期可能存在原初黑洞,它们由极端密度波动直接形成,但至今尚未被明确观测到。

黑洞的结构

黑洞的核心结构可以简单分为几个部分:

- 事件视界:这是黑洞的“边界”,一旦物质或光跨过这个界限,便无法回头,事件视界并非实体表面,而是引力作用下的临界点。

- 奇点:黑洞中心密度无限大、体积无限小的点,现有物理定律在此失效。

- 吸积盘:围绕黑洞旋转的高温气体和尘埃,因摩擦释放巨大能量,形成明亮的光环。

超大质量黑洞可能还拥有喷流,即从两极高速射出的等离子体束,延伸数千光年。

黑洞的分类

根据质量,黑洞主要分为三类:

- 恒星级黑洞:质量约为太阳的几倍至几十倍,由大质量恒星坍缩形成。

- 中等质量黑洞:质量介于恒星与超大质量黑洞之间,成因尚不明确,可能是多个小黑洞合并的结果。

- 超大质量黑洞:质量可达太阳的百万甚至数十亿倍,通常位于星系中心,银河系的中心就有一个名为“人马座A*”的超大质量黑洞。

黑洞的观测

由于黑洞本身不发光,科学家主要通过间接方式探测它们:

- 引力效应:观测周围恒星或气体的运动轨迹,推算黑洞质量。

- 吸积盘辐射:高温吸积盘释放X射线等电磁波,帮助定位黑洞。

- 引力波:黑洞合并时产生时空涟漪,2015年LIGO首次探测到此类信号。

2019年,事件视界望远镜(EHT)公布了首张黑洞照片,拍摄的是M87星系中心的超大质量黑洞,其阴影与爱因斯坦广义相对论的预测高度吻合。

黑洞的误区

关于黑洞,存在不少误解:

- 黑洞是“宇宙吸尘器”:黑洞的引力与同等质量天体无异,只是范围更集中,若太阳突然变成黑洞,地球轨道不会改变。

- 黑洞会永远存在:霍金辐射理论提出,黑洞会缓慢蒸发,最终消失,但这一过程极其漫长。

- 穿越黑洞可抵达平行宇宙:目前尚无证据支持这一猜想,落入黑洞的物质更可能被撕碎。

黑洞的研究意义

研究黑洞不仅是为了满足好奇心,更对物理学发展至关重要:

- 验证广义相对论:黑洞是时空极端扭曲的范例,帮助科学家检验爱因斯坦理论的边界。

- 量子引力理论:奇点问题暴露了广义相对论与量子力学的矛盾,推动新理论(如弦论)的发展。

- 星系演化:超大质量黑洞可能影响宿主星系的形成与结构。

未来探索方向

随着技术进步,人类对黑洞的认识将不断深化:

- 更精确的成像:下一代望远镜有望拍摄更多黑洞照片,甚至解析细节结构。

- 引力波天文学:更多黑洞合并事件的探测,将揭示它们的分布与形成机制。

- 实验室模拟:科学家尝试在实验室中创造类似黑洞的条件,研究霍金辐射等现象。

黑洞既是宇宙的谜题,也是理解自然法则的钥匙,每一次新的发现,都在拓展人类认知的边界,或许有一天,我们能真正揭开它的全部秘密。

文章版权及转载声明

作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/articals/46851.html发布于 2025-05-10 00:39:48

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司